类风湿关节炎像一把专门瞄准关节的 “无形手术刀”,总能精准地对滑膜、软骨和骨质展开攻击。为什么它对关节 “情有独钟”?这背后藏着免疫系统、遗传基因与环境因素共同作用的复杂逻辑,我们可以从三个核心层面一探究竟。

一、免疫系统 “叛变”:关节成了 “敌我不分” 的战场

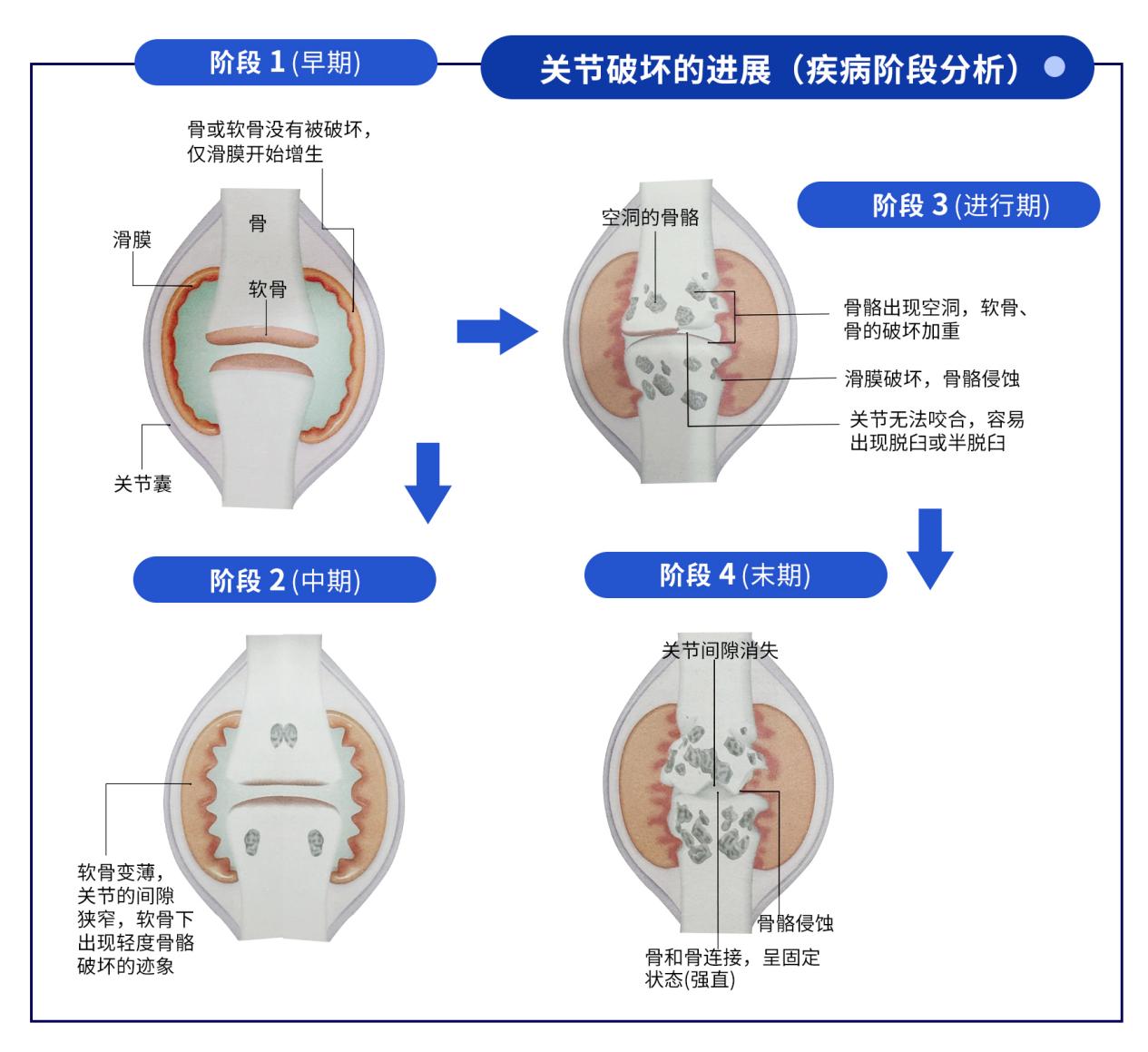

类风湿的本质是自身免疫紊乱—— 免疫系统本应像精准的 “防御部队”,识别并清除外来病原体(如细菌、病毒),但类风湿患者的免疫细胞却发生了 “认知错误”,将关节组织当作 “敌人” 持续攻击。关节滑膜(覆盖在关节腔内的薄膜组织)是最先被盯上的目标。滑膜细胞分泌的滑液本应润滑关节、减少摩擦,但在免疫紊乱时,T 细胞、B 细胞等免疫细胞会错误地聚集到滑膜处,释放大量 “炎症因子”(如 TNF-α、IL-6)。这些因子就像 “破坏指令”,刺激滑膜细胞异常增生,形成厚厚的 “血管翳”—— 这种类似肉芽组织的结构会逐渐侵蚀关节软骨,甚至破坏骨质,最终导致关节变形、功能丧失。为什么免疫细胞偏偏 “盯上” 关节?研究发现,关节滑膜细胞表面存在特殊的 “抗原分子”,在某些诱因下,这些分子会被免疫细胞误认为 “外来入侵者”。此外,关节腔相对封闭,炎症物质一旦聚集,不易被全身循环系统快速清除,使得关节成为免疫攻击的 “持久战场”。

二、遗传 “密码”:让关节更易成为攻击目标

类风湿并非遗传病,但遗传因素像一把 “隐形钥匙”,可能为免疫细胞的 “叛变” 提供条件。目前已发现数十种基因与类风湿发病相关,其中HLA-DRB1 基因最受关这种基因的作用类似 “抗原呈递者”,负责将体内的蛋白质片段展示给免疫细胞识别。如果 HLA-DRB1 基因存在特定变异(如 DRB1*04 亚型),它呈递的关节滑膜蛋白片段会被免疫细胞错误解读为 “异物”,从而启动攻击程序。携带这类基因的人,患类风湿的风险比普通人高 3-5 倍。但遗传并非 “宿命”。即使携带风险基因,也需要外界因素触发才会发病;反之,没有遗传倾向的人,也可能因其他原因患上类风湿。这就像种子需要合适的土壤才能发芽,遗传基因是 “种子”,而环境因素就是 “土壤”。

三、环境 “推手”:诱发关节攻击的 “导火索”

哪些环境因素会成为类风湿的 “导火索”?目前研究证实的几类关键诱因,都与关节免疫微环境的破坏密切相关:微生物感染是常见诱因之一。比如牙龈卟啉单胞菌(导致牙周炎的细菌)、EB 病毒等,它们的某些蛋白质结构与关节滑膜蛋白相似。当这些病原体侵入人体后,免疫系统在攻击它们的同时,可能因 “交叉识别” 而误伤关节组织 —— 这就是免疫学中的 “分子模拟” 机制。临床上,类风湿患者合并牙周炎的比例显著高于普通人,也印证了这一关联。吸烟则是另一个明确的风险因素。香烟中的有害物质会损伤呼吸道黏膜,引发全身免疫反应;同时,烟雾中的化学物质还会改变关节滑膜细胞的抗原特性,让它们更易被免疫细胞盯上。数据显示,吸烟者患类风湿的风险是不吸烟者的 2 倍,且吸烟会降低治疗药物的效果,加速关节损伤。此外,长期精神压力、女性更年期激素波动(雌激素变化可能影响免疫平衡)、空气污染等,也可能通过扰乱免疫系统,间接诱发关节的免疫攻击。这些因素单独作用时威力有限,但叠加在一起,就可能让免疫系统的 “防线” 彻底崩溃。

总结:关节被 “盯上” 是多因素的 “共谋”

类风湿之所以 “偏爱” 关节,是免疫系统紊乱、遗传易感性与环境诱因共同作用的结果:免疫细胞 “叛变” 是核心机制,遗传基因让关节更易成为目标,而环境因素则点燃了攻击的 “导火索”。理解这一点,不仅能帮我们更科学地认识类风湿,也为预防和治疗提供了方向 —— 比如戒烟、控制牙周感染、保持良好心态等,都能减少关节被 “盯上” 的风险。对于患者而言,早期阻断免疫攻击(如使用生物制剂抑制炎症因子),则能有效保护关节功能,避免疾病进展。

医院动态

医院动态

研究进展

研究进展 在线自测

在线自测

专家推荐

专家推荐

咨询

咨询

局部治疗

局部治疗  全身治疗

全身治疗

急性疼痛期类风湿病例

急性疼痛期类风湿病例