对类风湿患者而言,关节锻炼是维持关节功能、减轻僵硬疼痛的重要手段,但锻炼不当反而可能加重关节损伤。“循序渐进” 看似简单,却是类风湿患者关节锻炼的核心原则 —— 从强度、范围到频率,都需要逐步调整,在保护关节的前提下实现锻炼效果。

一、从 “最小负荷” 开始,避免急于求成

类风湿患者的关节滑膜和软骨本就处于炎症状态,突然进行高强度锻炼会加剧磨损,诱发疼痛或肿胀。锻炼初期应选择 “零负重” 或 “低负荷” 动作:比如手指关节可从简单的握拳、伸指开始,每次重复 5-10 次,以不引起关节不适为标准;膝关节可尝试坐姿抬腿,脚跟缓慢离地再放下,避免深蹲、爬楼梯等负重动作。即使病情稳定,增加强度也需 “阶梯式” 推进。例如散步距离可每周增加 10%-20%,关节活动范围可每天扩大 1-2 厘米,让关节和周围肌肉有足够时间适应。若锻炼后出现关节持续疼痛超过 1 小时、肿胀或晨僵加重,说明强度超标,需及时减量或暂停,待症状缓解后再重新从低强度开始。

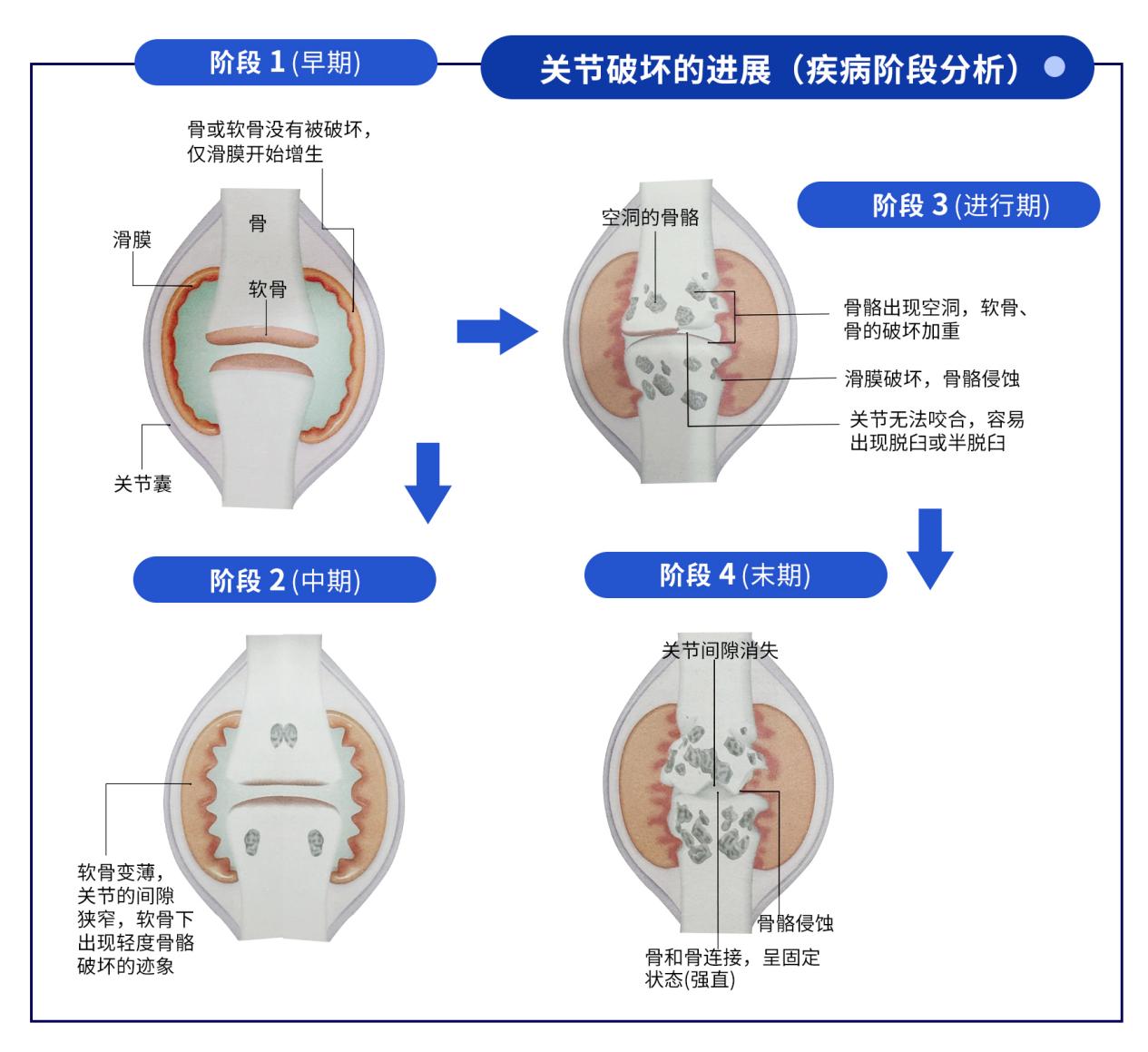

二、分阶段调整锻炼内容,匹配病情变化

类风湿患者的病情存在波动,锻炼计划需根据活动期、缓解期的不同状态灵活调整:活动期(关节红肿疼痛明显时):以 “维持关节活动度” 为目标,选择轻柔的被动运动,如他人辅助下的关节屈伸,或借助毛巾、弹力带进行轻微拉伸,每个动作保持 5-10 秒,每天 2-3 次,避免主动用力,防止炎症加重。缓解期(症状稳定后):可逐步加入主动运动,如缓慢步行、太极拳、游泳(自由泳、仰泳为主,避免蛙泳蹬腿动作)等,同时增加肌肉力量训练,如用轻量哑铃锻炼手臂肌肉,增强关节稳定性。康复期(长期病情平稳):在保持关节活动度和肌肉力量的基础上,可适当尝试低强度功能性训练,如简单的家务劳动、散步时加入短时快走等,但仍需避免剧烈运动和关节过度负重。每个阶段转换时,需观察 3-5 天,确认关节无不适反应后再进入下一阶段,切忌跳过过渡环节。

三、把控锻炼时间与频率,拒绝 “突击式” 运动

类风湿患者的关节耐受度有限,“集中锻炼” 不如 “分散坚持”。建议每天固定 1-2 个时间段锻炼,每次总时长从 10-15 分钟开始,随着关节适应逐渐延长至 30-40 分钟,中间可分 2-3 次休息,避免关节长时间处于同一姿势。例如早晨起床后可进行 5 分钟的关节唤醒运动(如缓慢转动手腕、脚踝),午休后做 10 分钟的轻度拉伸,晚睡前结合温水泡脚做 5 分钟的下肢关节活动。这种 “碎片化” 锻炼既能避免关节疲劳,又能持续刺激血液循环,缓解僵硬感。频率上需保持规律性,每周锻炼 5-6 天,给关节留出 1-2 天的休息修复时间,禁止 “三天打鱼两天晒网” 后突然加大运动量。

四、结合自身感受 “个性化调整”,不盲目攀比

不同类风湿患者的关节受损程度、耐受能力差异很大,锻炼计划需 “量体裁衣”:年龄较大、关节变形明显者,应以维持基本活动功能为主,不必追求运动强度;年轻、病情较轻者可适当提高训练量,但仍需以 “无疼痛” 为前提。锻炼时要专注于自身关节反应,比如同样是步行,有人能轻松完成 30 分钟,有人则需在 15 分钟时休息,这都是正常现象。可记录每次锻炼后的关节状态(如疼痛程度、僵硬时间),据此微调次日的锻炼内容,逐步找到适合自己的 “平衡点”。记住,类风湿患者锻炼的终极目标是 “保护关节、提升生活质量”,而非追求运动成绩,循序渐进才能在安全的前提下实现长期收益。

遵循循序渐进的原则,类风湿患者的关节锻炼才能真正起到 “助力康复” 的作用。从细微动作开始,在耐心与坚持中让关节保持活力,既能减轻症状,又能降低关节变形风险,为控制病情增添一份主动力量。

医院动态

医院动态

研究进展

研究进展 在线自测

在线自测

专家推荐

专家推荐

咨询

咨询

局部治疗

局部治疗  全身治疗

全身治疗

急性疼痛期类风湿病例

急性疼痛期类风湿病例